„Steck mal in meiner Haut!“

Unsere Auswahl von Büchern gegen Rassismus und für mehr Toleranz und Vielfalt in unserer Gesellschaft

Die dicke Hummel Doris

Ist sie nicht süß? Die Hummel Doris schaut unter einer Blüte vom Cover auf uns.

Doris lebt mit ihrer Königin und vielen anderen Hummeln unter der Erde in einem verlassenen Maulwurfsnest. Die Hummeln sind auf der blühenden Wiese unterwegs.

mehr oder weniger lesen

Doris ist wohl seit ihrer Geburt etwas pummeliger als andere Hummeln, was aber niemanden im Hummelnest stört. Doch durch ihr Gewicht fällt Doris das Fliegen nicht so leicht. Trotzdem macht sie ihre Arbeit genau so gut wie die anderen und sie empfindet es als Glück, auf dieser schönen Welt zu leben. Manchmal besucht Doris die Brutstation und wundert sich, dass auch sie mal so klein war. Auf dem Bild schauen sie Augen einer winzigen Hummel aus ihrem Ei an, ein Bild, das mein Enkel total niedlich findet.

Wenn Doris ihre Flugübungen macht, begegnen ihr manchmal die Bienen und die machen sich lustig darüber, dass Doris dick ist. Dadurch ist sie so verunsichert, dass sie auf ihren Po plumpst. Zum Glück ist da die Hummelkönigin, die sie liebevoll tröstet. Auch ein Bild, dass mich sehr berührt. Natürlich geht die Geschichte gut aus und Doris wird als Heldin gefeiert.

Neben den schon erwähnten wundervollen Illustrationen, erleben wir mit der Hummel Doris ein sehr positives Geschöpf. Sie versucht zwar, abzunehmen und sich besser darzustellen, aber am Ende bleibt sie, was sie ist, eine dicke Hummel. Doch sie ist hilfsbereit und liebenswert, das zählt sicher mehr.

Auf jeder Seite gibt es zusätzlich Sachbuchinformationen, nicht nur zum Thema Hummeln. So erfährt man noch einiges über die Natur.

Da der Text des Buches länger ist, würde ich das Buch eher für etwas ältere Kinder empfehlen.

Dagmar Mägdefrau

Es ist doch nur Haut

Hände in allen möglichen Farben sind auf dem Cover zu sehen. Nach einem Vorwort eines Harvard-Professors stellt sich uns ein Typ namens Epi Dermis vor, er nimmt die unterschiedlichsten Formen und Farben an und Freunde dürfen ihn Haut nennen. Die Haut zeichnet zunächst auf, warum sie für uns so wichtig ist. Denn wenn sie nicht da wäre, wären wir nur eine Pfütze. Eine interessante Idee!

mehr oder weniger lesen

Die Haut ist „das am härtesten arbeitende Organ unseres Körpers.“ Aber die Haut ist auch sehr traurig, weil immer wieder Lügen über sie erzählt werden. Da möchte sie schreien „Es ist doch nur Haut!“ Dann erzählt sie uns die Geschichte der Menschheit von den ersten Urmenschen und seiner Veränderung, bis er so aussieht wie wir. Da geht es um unsere Entstehung in Afrika und der Wanderung gen Norden und der damit verbunden Veränderung der Haut. Immer wieder wird der Titel ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass man die Haut, egal welche Farbe sie hat, nicht so wichtig nehmen soll.

Nach dem Glossar gibt es noch einen Anhang „Es ist doch nur Wissenschaft!“. Hier wird in einem kompakten Text nochmal alles erklärt, was uns die Haut in der kurzen, bildreichen Variation erklärt hat.

Im Schlusswort erklären die Autoren, warum ihnen dieses Buch so am Herzen lag. Ich kann nur sagen, da haben Wissenschaftler es geschafft, ein wirklich schönes Bilderbuch für Kinder zu schreiben, das verständlich ist und eine Botschaft weitergibt.

Ein überzeugende Buch, das ich mir für Kitas und Schulen als Standard wünsche.

Dagmar Mägdefrau

Irgendwie Anders

Das sitzt der kleine blaue Anders auf seinem gemütlichen Sessel und schaut etwas verloren aus dem Cover. „Er wusste, dass er irgendwie anders war, denn alle fanden das.“ Ein sehr trauriger Anfangssatz. So steht er ganz allein mit dem Rücken zu uns und alle anderen Tiere lehnen ihn ab. Egal, wie Anders auch versucht, mit den anderen zu spielen, sie weigern sich, denn er isst komische Sachen. So geht Anders zu sich nach Hause und die Tiere schauen ihm hinterher, besonders die Giraffen schauen sehr böse.

mehr oder weniger lesen

Als er zu Hause ist, klopft es an seine Tür und ein Etwas möchte zu ihm hinein. Anders gefällt das nicht und auch als Etwas ihm erklärt, dass sie sich ähneln, kann er den Neuen nicht akzeptieren. Erst als Etwas traurig losgeht, holt ihn Anders wieder zurück. Sie machen nun alles zusammen, auch die Spiele an denen Anders nicht teilhaben durfte. Und am allerbesten gefällt mir die letzte Seite. Denn wenn noch jemand käme, der „nicht ist wie wir“ und der nicht „dazu gehört“, dann „rücken sie einfach ein bisschen zusammen.“ Und auf dem Bild sitzen die beiden auf dem gelben Sessel und in der Mitte sitzt ein Mädchen. Dieses Pappbilderbuch zeigt sehr genau auf, wie es sich anfühlt, abgelehnt und ausgegrenzt zu werden. Sensible Kinder werden sich da schwer tun, das auszuhalten. Die Lösung besteht darin, einen neuen Freund zu finden, dem es genauso geht, der auch anders ist. Das ist schön für Anders, trotzdem hätte es mir besser gefalle, wenn die anderen Tiere eingesehen hätten, dass ihr Verhalten falsch ist. Die Texte sind recht kurz und werden durch die Bilder sehr schön verstärkt, einige Seiten sind wie ein Comic mit kleinen Bilder gestaltet. Dagmar Mägdefrau

Queergestreift – Alles über LGBTIQA+

Schon äußerlich ist diese Buch etwas Besonderes, nicht nur das Cover in den Regenbogenfarben der queeren Menschen, sondern auch der Buchschnitt ist so gefärbt. LGBTIQA+, diese Buchstaben bilden eine Gruppe Menschen ab, die nicht hetero oder cis sind. In diesem Buch werden die einzelnen Buchstaben und ihre Bedeutung genau erklärt. L= Lesbisch und G für Gay oder schwul, sind Begriffe, die den meisten bekannt und vertraut sind. Aber auch in diesen Kapiteln kann man noch Neues finden.

mehr oder weniger lesen

Das B für Bi oder Pan ist da schon vielschichtiger und innerhalb dieses Kapitels gibt es viele Worte, die unterschiedliches oder gleiches bedeuten, mir aber bisher nicht bekannt waren. Die Aussage „Verlebt in Menschen. Punkt.“ war für mich eine einfache und klare Erklärung. T für Trans oder Non-Binary zeigt auf, dass Menschen sich nicht mit dem Geschlecht, das in ihren Ausweis steht, identifizieren können. Ich wusste nicht, dass es da ein zusätzliches Ausweispapier, den Ergänzungsausweis gibt, der dem gefühlten Geschlecht entspricht. Das I steht für inter, bei diesen Menschen ist das Geschlecht ihres Körpers nicht eindeutig weiblich oder männlich. Das Q für queer wurde zunächst von BIPoC genutzt, dieser Wort wurde aber auch übergreifend für alle anderen zum Begriff. Das A+ steht für a_sexual, also Menschen, denen einfach ausgedrückt, Sex nicht so wichtig ist. Zu jedem Kapitel gibt es viele Informationen, Interviews, Orte, an denen man sich persönlich oder im Netz treffen kann. Mich haben besonders die Erfahrungsberichte fasziniert, wie schwierig es für viele war, sich zu outen und so zu leben, wie es für diese Person richtig ist. Ich hoffe, dass dieses Buch für junge Menschen Hilfe bringt, die hier viel von anderen erfahren und wo sie Adressen finden, wo sie Unterstützung erhalten können. Dagmar Mägdefrau

Weiße Tränen

„Wenn weiße Menschen mit Rassismus und ihrem Weißsein konfrontiert werden, fühlen sie sich oft ungerecht behandelt und lenken mit den eigenen Emotionen von den Betroffenen ab. Dieses Verhalten wird als White Tears beschrieben.“ Auch ich empfinde es oft als schwierig, wenn ich merke, dass ich doch wieder einen rassistischen Gedanken habe oder ihn sogar ausspreche. Neben der Scham spüre ich dann auch, dass ich mich gerne rechtfertigen möchte, dass ich irgendwas finden möchte, dass von mir als Täterin ablenkt. Lenni und Serkan sind seit der Kita Freunde und die Familien waren damals Nachbarn. Lennis Eltern führen jetzt ein Beerdigungsunternehmen und leben deshalb jetzt in einem anderen, besseren Stadtteil als Serkans Familie. Beide Jungen sind viele Jahre in der Theater-AG und deren Leiter ist Lennis Lieblingslehrer.

mehr oder weniger lesen

Doch als der dunkelhäutige Benjamin auftaucht, stellt er gleich zu Recht die „Schule ohne Rassismus“ in Frage. Viele alltägliche Kleinigkeiten verdienen diese Bezeichnung nicht. So muss sich Serkan als Osama ansprechen lassen und das Musical „King Kong“ ist auch nicht frei von rassistischen Elementen, die keiner wahrhaben möchte. Elifs Kopftuch bietet ebenfalls viel Stoff, zumal die Vorbehalte als Schutz für die Trägerin dargestellt werden. Lenni tut sich sehr schwer, Stellung zu beziehen und braucht einige Zeit, bis er versteht, dass Herr Prasch nicht von allen Schülerinnen und Schülern so gemocht wird wie von ihm. Und dass das seine Gründe hat. An einigen Stellen des Buches war ich erstaunt, dass vieles anders aussieht, als es scheint und dass ich mir mal wieder an meine Nase fassen musste, weil ich auch in Stereotypen denke. Ein wichtiges Buch, dass klar macht, mit welchen Problemen Deutsche mit internationaler Geschichte zu kämpfen haben und dass wir immer wieder versuchen müssen, diesen Rassismus zu erkennen und zu benennen. Dagmar Mägdefrau

Lenni kehrt an seinem ersten Tag nach den Ferien zum Kant-Gymnasium zurück und trifft auf seinen neuen und schwarzen Mitschüler Benjamin. Lenni fokussiert sich auf dessen Afro und spekuliert, ob Benjamin gut tanzen kann, und ob er vielleicht nur aus PR-Gründen da ist. Immerhin bemüht sich die Schule um ihren Ruf als eine "Schule ohne Rassismus". Doch Benjamin erkennt sofort, dass dieser Titel eine Täuschung ist und hat kein Problem damit, dies zu benennen. Sobald Benjamin das Thema anspricht, begegnet ihm eher Entrüstung statt Entschuldigung und eine Flut von "Weißen Tränen". Benjamin verschont niemanden, sei es der sonst beliebte Geschichtslehrer oder die Mitglieder der Theater AG. Interessanterweise erleben wir diese Entwicklung aus der Perspektive von Lenni. Obwohl sein bester Freund Serkan und Benjamin ihm Denkanstöße liefern, setzt auch bei ihm der Prozess des Verstehens nur langsam ein. Lenni muss nicht nur von anderen lernen, sondern sich auch selbst mit dem Thema Rassismus und seiner historischen Dimension auseinandersetzen. Die Perspektive ist gut gewählt, da so nicht nur die Betroffenen zum Handeln gebracht werden. Die Figuren, die zuvor in positivem Licht erscheinen, sind nicht frei von rassistischen Denkmustern. Dies unterstreicht, dass nicht nur offensichtliche Extremisten rassistische Tendenzen aufweisen, sondern auch die nette Nachbarin mit ihrer Abneigung gegen Kopftücher oder der engagierte Geschichtslehrer, der bei der Frage nach Deutschlands Kolonialgeschichte auf einmal doch kein offenes Unterrichtsgespräch mehr zulässt. Die Geschichte zeigt geschickt Alltagsrassismus und seine Verankerung im System. Statt oberflächliche Lösungen für ein tiefgreifendes Problem zu liefern, werden Fragen aufgemacht, die zum Nachdenken einladen. Ein äußerst reflektiertes Buch, wie auch das gelungene Nachwort der Autorin zeigt. Raphaela Brosseron

Hani & Ishu – Fakedating leicht gemacht

Humairi führt ein Doppelleben: Als Maira lebt sie angepasst an ihre weißen Freundinnen ein westliches Leben, während sie als Hani zuhause regelmäßig betet, den Koran liest und fest in der bengalischen Community verwurzelt ist. Das Leben wird noch komplizierter, als sie einfach behauptet, mit Ishita zusammen zu sein - einer ebenfalls bengalischen Mitschülerin. Auf den ersten Blick scheinen die beiden nichts gemeinsam zu haben, denn Humaira ist beliebt, während Ishita als strebsame Einzelkämpferin gilt. Da Humairas 'beste' Freundinnen ihre Bisexualität nicht wahrhaben wollen, entwickeln sie einen Plan für ein Fake-Dating, der auch Ishita Vorteile verspricht. Obwohl Fake-Dating als Konzept normalerweise weit hergeholt klingt, wird es hier plausibel eingeführt, und der Perspektivwechsel mit jedem Kapitel ermöglicht es, uns sowohl in Hani als auch in Ishu reinzuversetzen.

mehr oder weniger lesen

Beiden begegnet Rassismus, und Ishita steht zusätzlich unter dem Leistungsruck ihrer Eltern. Zudem hat Humaira mit zwei "Freundinnen" zu kämpfen, die diese Bezeichnung gar nicht verdienen. Diese Charaktere nehmen definitiv zu viel Raum in der Handlung ein. Sie sind so offensichtlich toxisch und unempathisch, dass es beim Lesen schmerzt. Ihre Rolle als Antagonistinnen ist dermaßen überspitzt, dass man sich als Leser*in fragt, ob die Autorin dachte, man würde es sonst nicht verstehen - ohne damit die Rassismuserfahrungen zu meinen, die Humairi durch die beiden erfährt, diese will ich nicht in Frage stellen. Den Lesenden hätte im Verständnis für den zwischenmenschlichen Bereich jedoch mehr zugetraut werden können und die beiden hätten nicht so offensichtlich als “die Bösen” dargestellt werden müssen, denn dadurch verschwimmt leider der Fokus von Ishita und Hani häufig aufgrund der unangenehmen Begegnungen mit diesen "Freundinnen". So fühlt man sich nur frustriert über die beiden und die Dynamik ihrer Freundschaft. Die Familienmitglieder hingegen sind gelungene Figuren, und es wäre großartig gewesen, mehr über Ishitas große Schwester Nikita zu erfahren. Es war ebenfalls interessant, mehr über die bengalischen Communities in Irland zu lernen, insbesondere über ihre Diversität. Wer also keine Probleme hat, die belastende Freundschaftssituation auszuhalten und Interesse an einem Plot mit Fake-Dating in einer queeren Lovestory hat, wird mit dem Roman auf jeden Fall fündig. Raphaela Brosseron

Jeden Tag Spaghetti – Wie es sich anfühlt von hier zu sein, aber irgendwie auch nicht

Die Frage nach dem Woher, die Menschen mit Migrationshintergrund oft beantworten müssen, ist Thema dieses Buches. Auch ich habe diese Frage oft auf der Zunge und ich bin der Meinung, ich stelle sie aus Interesse an der gefragten Person. Hier erfahre ich aber, was diese „gut gemeinte!“ Frage bewirkt. Im Buch wird die Frage aufgrund des italienischen Namens gestellt. Die Antwort, die Lucia meint geben zu müssen, lautet „Mein Vater ist aus Italien.“ Aber diese Auskunft führt nur zu anderen Vorurteilen, zu anderen Schubladen.

mehr oder weniger lesen

Da geht es um italienisch Kochen können, um einen dunklen Teint und viele andere Dinge, die wir uns bei diesem Herkunftsland einfallen. Das Buch ist in handschriftlich mit Bleistiftschrift geschrieben, zu mindestens sieht es so aus. Dadurch wirkt es auf mich sehr persönlich, da ist die Schrift manchmal huckelig und manches wurde überschrieben und verbessert. Das macht es sehr authentisch und irgendwie liebenswert. Dieses Buch hat mir klarer gemacht, weshalb die Frage nach dem Woher nicht gestellt werden sollte, als sachlichere Bücher, die sich damit beschäftigen. Hier berichtet ein Mädchen von ihren Erfahrungen und da kann ich sehr gut nachempfinden, was sie an dieser Frage stört und welche Folgen sie hat. Dagmar Mägdefrau

Hier hat jeder einen Platz

Die Autorin ist Tochter einer polnischen Mutter und eines kenianischen Vaters, vielleicht kennt ihr sie als Sportlerin. Sie hat in der Deutschen Damendegen-Nationalmannschaft gefochten.Im Vorwort erklärt sie uns, was sie mit diesem Buch bewirken möchte. „Genau so, wie ihr seid, seid ihr toll!“ möchte sie vermitteln.

Anton erfährt, dass die Großmutter seines Freundes Edon in Albanien lebt und dass sie sehr gut kochen kann. Leider hat Edon seine Brotdose zu Hause liegen lassen und so bekommt Anton Einblicke in die Wohnung seines Freundes und stellt fest, dass sie, wie er, Erinnerungen gerne haben und den Jungs die Gerichte beider Küchen schmecken.

mehr oder weniger lesen

„Ach so ist das!“ erklärt hier die Begriffe Staatsangehörigkeit und Nationalität.

So ist jedes der sieben Kapitel aufgebaut. Erst wird eine Geschichte erzählt, dabei lernen wir gleichgeschlechtliche Eltern kennen, die aus unterschiedlichen Ländern stammen.

In einem Kapitel geht es um das N*Wort und um das Wort zu erklären, ist es im Text ausgeschrieben zu lesen. Diese Erklärung und das es zum Schimpfwort wurde und deshalb nicht mehr ausgesprochen werden soll, gefällt mir sehr gut. Ähnlich geht es mit dem S*Wort, das mir bisher nicht so bekannt war und das durch Mandelaugen ersetzt wird.

Schön ist auch der Tipp, dass man, wenn man unsicher ist, wie man etwas benennen soll, den Betroffenen fragen soll, der weiß es wohl am besten.

Zum Ende des Buches wird der Begriff Vorurteile sehr schön bildlich erklärt und wir erfahren, dass diese schnelle Einteilung früher für die Menschen überlebenswichtig war. Tipps für uns Erwachsene und Hilfe und Beratung vervollständigen das Buch, dessen Untertitel „Gemeinsam gegen Rassismus“ ist.

Dagmar Mägdefrau

Mond, Sterne und dazwischen wir – Geschichten aus unserem bunten Universum

18 Kurzgeschichten von 18 jungen, nicht so bekannten Autoren erzählen interessante und spannende Geschichten „aus unserem bunten Universum.“ Lua hat zu ihrem 7. Geburtstag ein Teleskop bekommen und mit diesem Sternenfänger entdeckt sie den Himmel. Zusammen mit Sky, einem Kind, dass sich geschlechtlich nicht zuordnen lassen will, bekommt sie Besuch von einem Außerirdischen. Die zweite Geschichte spielt außerhalb unseres Planeten, hier helfen Io und sein Vater Erdlingen und sie verlieren dadurch die Spur der Weltraumwale.

mehr oder weniger lesen

Die Geschichte „Mehtap rennt“ erzählt davon, wie ein Mädchen einen Bürgermeister vorführt. Anna erlebt häusliche Gewalt und schafft sich mit ihrer Fantasie eine andere Welt. Pelle mit der fast weißen Haut hilft Arthur bei der Suche nach einem Stein mit Loch, damit dieser endlich Glück hat. Toni hat nur einen Arm, aber trotzdem himmelt er die perfekte Marie an, aber die ist nicht perfekt, hat aber ein großes Herz. Hat Max die Begegnung mit dem Alien nur geträumt? Was antwortet man, wenn die Frage nach den Geschwistern gestellt wird und man diese Geschwister nie kennengelernt hat? Weil Mama Zeit für sich braucht, muss Maja allein in ein Sommerlager reisen und lernt dort eine hilfreiche Freundin kennen. Alex trägt lieber die Badehosen ihres Bruder als den Badeanzug, den Mama ihr in den Koffer packt. Weil Sumire aus Thailand kommt, halten einige sie für dumm. Marek muss den Tod seiner Mutter erleben und sein Vater spricht die tröstenden Worte „Solange Mama in deinem Herzen ist, wird ihr Stern auf dich aufpassen.“

Nein, Anna ist nicht „störde“, ihre Lehrerin hat ihre Legasthenie nicht erkannt. Estrich wundert sich über die Schleimspur, die er immer an seinem Unterarm findet. Namin ist ein kleiner Planet, der sich seinem Tagebuch anvertraut. „Pommesbunker“ ist ein böses Schimpfwort für ein dickes Mädchen, das sich zu wehren weiß. Leon und Mario sind zwei Freunde, die einen Nachnamen tragen, den andere dazu nutzen, sie zu mobben. Der Geburtstag des dementen Opas im Heim zu feiern, ist keine einfache Sache.

Hinten im Buch gibt es eine kurze Beschreibung zu den jeweiligen Autoren, die hier wundervolle Geschichten geschrieben haben. Jede ist auf ihre Art ist besonders, Themen, wie alleinerziehende Eltern, Alkoholismus, Ausgrenzung, Krankheit, Queerness und Tod werden hier in ungewöhnlichen Geschichten besprochen. Da spürt man das Herzblut der Schreiber, nicht die Verkaufszahlen und gerade darum hoffe ich, dass dieses Buch seine Leser findet. Ich kann es euch nur ans Herz legen.

Dagmar Mägdefrau

Märchenland für alle

Ein Märchenland für alle, auch wenn Viktor Orbán es am liebsten niemanden lesen lassen würde. Denn im Entstehungsland Ungarn ist das Buch sogar verboten worden. Zu offen, zu vielfältig, zu wenig “traditionell”, was auch immer das für Traditionen sind, an denen festgehalten wird. Denn die Tradition des Märchens wird beibehalten, nur darf wirklich jede und jeder mitmischen, ungeachtet der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, der Hautfarbe oder anderer Hintergründe. Die Prinzessin möchte lieber ein Prinz sein? Gerade in einer magischen Märchenwelt sollte das ein Leichtes sein!

mehr oder weniger lesen

Viele kreative Ideen wurden mit alt bekannten Märchenmerkmalen verknüpft und Raum für neue, vielfältige Vorbildfunktionen geschaffen. Es ist kaum zu glauben, dass diese Märchensammlung mit dieser wunderschönen Botschaft in Ungarn öffentlich geschreddert und durch Hetze bestraft wurde. Umso schöner, dass es trotzdem ein Bestseller wurde und mittlerweile auf deutsch verfügbar ist. Ein Buch, das nicht nur durch seinen Inhalt, sondern auch durch seine Wirkung und seine Hintergründe beeindruckt. Raphaela Brossero

Die Entstehungsgeschichte dieses ungewöhnlichen Märchenbuches ist eine ganz besondere. Junge ungarische Autor*innen haben ein Märchenbuch geschrieben, in dem die Geschlechterrollen zum Teil zur bekannten Version vertauscht wurden oder wo sich die Handlung völlig neu entwickelt. Ungarns rechte Politiker*innen fanden das schädlich für Kinder und ein Exemplar wurde öffentlich geschreddert.

Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass dieses Buch jetzt bei uns auf Deutsch erschien.

In „Der rubinrote Vogel“ gerät ein hübsches junges Mädchen in die Arme von Poseidon, der ihr jeden Wunsch erfüllen möchte. Da wünscht es sich, keine Frau mehr sein zu sondern ein Mann. „Goldlaub“ entspricht Schneewittchen, aber hier trachtet ihr Vater nach ihrem Leben. „Das Märchen von der Hexe“ entwickelt sich etwas anders als Hänsel und Gretel. Mammut und Becha leben in einer modernen Siedlung, doch dann kommt eine schreckliche Kälte, die sogar an einem Sommermorgen Eisblumen entstehen lässt. So gelangt Becha zum „Eiskönig“ und Mammut muss sie befreien. „Eisenlaci“ ist ein kleiner Junge, der von einem alten Ehepaar gefunden und aufgezogen wird. In Irland spielt die Geschichte „Margarte und der Riese“. Margarete möchte die Heldin in einem Märchen werden und schließt sich einem Märchenerzähler an. „Vom Rehlein und seinem Geweih“ erzählt von einem Reh, dass gerne ein Geweih hätte und damit gegen die anderen männlichen Tiere kämpfen möchte. In „Die entführte Prinzessin“ lebt die Prinzessin freiwillig bei dem Drachen und hat so die Freiheit, die sie möchte. Ähnlich, wie Aschenputtel, möchte Rosa auf dem Ball tanzen. Ihr reicht es aber, Ballkönigin zu werden. „Das große Abenteuer der winzig kleinen Panna“ ist eine poetische Geschichte, die sich durch das Vorlesen eines Märchenbuches entwickelt. „Kinga und Karola“ sind sich ähnlich wie Zwillinge, doch beide führen unterschiedliche Leben, erst als sie sich treffen, zeigen die beiden ihren Mut. Ein ungewöhnlicher Hase wird in „Triodor, der Hase mit den drei Ohren“ geboren, doch es zeigt sich, dass er mit den drei Ohren hervorragend hören kann. In „Der geschraubte Strohhalm“ hilft eine alte Dame einem Mädchen gegen häusliche Gewalt. Der Junge Dani erfährt, dass sein Opa „Der große Alfredo“ war. Wieder ähnelt die Geschichte „Werde glücklich, Batbajan!“ nur dass hier ein junger Mann auf den Ball geht und es am Ende eine Hochzeit der beiden Jungen gibt. So endet auch das Gedicht „Wie der Prinz die Ehe schloss“ mit der Hochzeit zweier Männer. Hier kann sich der Prinz nicht in eine Prinzessin verlieben, erst als eine ihren Bruder mitbringt, verliebt sich der Prinz.

Bunt, divers, queer, lesbisch oder schwul - in diesem Märchenbuch ist alles normal und möglich. Das Cover und die Zeichnungen im Buch runden die Geschichten schön ab und machen das Buch zu einem Märchenschatz.

Dagmar Mägdefrau

Das Buch vom Anti-Rassismus

Ein Cover so bunt wie unsere Welt. Und der Inhalt erklärt uns, was Rassismus überhaupt genau ist. Doch nicht nur das, an das theoretische Wissen werden praktische Handlungsanweisungen und Übungen zum Mitmachen geknüpft. Theoretisch weiß jeder, was Rassismus ist, aber aus dem Stehgreif kann man doch nicht viel dazu sagen. Und man weiß oft schon gar nicht, wie man damit denn jetzt genau umgeht. In dem Buch geht es um die eigene Identität, die Geschichte von Rassismus und Strategien im Umgang.

mehr oder weniger lesen

Kleine Lektionen laden zum Mitmachen ein, man braucht lediglich Stift und Papier. So lädt die französische Autorin jeden, ob betroffen oder nicht, zur Selbstreflexion und zum Nachdenken ein. Die liebevolle Gestaltung gelingt auch äußerlich vor allem durch die wunderschönen Illustrationen von Aurélia Durand. Ob die Idealvorstellung eintritt und junge Leser sich wirklich hinsetzen, lesen und aktiv mit den Lektionen arbeiten, ist fraglich, aber in einer gemeinsamen Leserunde könnte das Konzept gut funktionieren!

Raphaela Brossseron

BIPoC (Abkürzung für Black - schwarze Menschen, - Indigenous, People of Colour) ist ein wichtiger Begriff in diesem Buch. Dieser Begriff umfasst alle Menschen, die nicht weiß sind. Schon am Anfang des Buches steht ein wichtiger Satz „Antirassismus bedeutet, sich aktiv gegen Rassismus einzusetzen" und dazu ruft dieses Buch auf. Es bietet dazu im letzten Teil viele Tipps.

Aber zurück zum Anfang. Zunächst stellt sich die US-amerikanische Autorin vor und bittet auch die Leser*innen, eine Identitätskarte auszufüllen. Dann geht sie auf die geschichtliche Entwicklung ein und erklärt, wer zur Dominanten Kultur gehört. Der Begriff Rasse wird erläutert und die Folgen dieser Idee. Da Tiffany es wichtig findet, dass man seine Geschichte kennt, berichte sie von Ereignissen, die mir meist unbekannt waren und die mich betroffen machten. Immer wieder gibt es Seiten, die auffordern „Tu was!“, darunter finden wir Fragen und Anregungen, aktiv zu werden. Leser*innen sollen sich einen Weg überlegen, wie sie Rassismus entgegentreten. Die Autorin hat für sich das „Stören“ der Gespräche gewählt. Sobald sie eine Äußerung hört, die als rassistisch zu verstehen ist, unterbricht sie sofort und hinterfragt die Aussage. Ich denke, dass ich oft Sätze sage, die sie unterbrechen müsste, weil mir viele Zusammenhänge gar nicht klar sind. Dieses Buch hat einige Beispiel genannt, die ich mir zu Herzen nehmen muss. Ich hoffe, dass es mir gelingt.

Schon das Cover mit der bunten Lackschrift auf dem schwarzen Hintergrund fällt auf, der Titel sagt ganz klar, was man zu erwarten hat. Die 20 Kapitel sind gut aufgebaut und die Aufforderungen, sich selbst Gedanken zu machen und etwas aufzuschreiben, bindet die Leser*innen gut ein. Allerdings sind manche Texte schlecht zu lesen, so wurde für die Vorstellung der Autorin eine Schrift (weiß auf schwarzem Hintergrund) gewählt, die für mich schwer zu entziffern war.

Dagmar Mägdefrau

Keiner zwischen uns

Die blonde Marie und die kopftuchtragende Barin sind die Neuen in 9b, einer Klasse, der sich auch der neue Klassenlehrer Herr Zimmer erstmal stellen muss. Gerade die Jungs fallen nicht immer durch perfektes Benehmen auf. Nelson, der einzige Schwarze der Klasse, verliebt sich sofort in Marie und wir erfahren durch einen Vorausblick, dass ausgerechnet sein bester Freund Hamza sich an sie ranmachen soll. Eifersucht und Streit sind da vorprogrammiert. Leider sind das nicht die einzigen Probleme, denen sich die Jugendlichen stellen müssen.

mehr oder weniger lesen

Zuhause läuft es nicht bei allen gut, Rassismus und Mobbing sind allgegenwärtig und in wen man so verliebt ist, ist alles andere als Privatsache. Auf der Klassenfahrt kommt alles zusammen, es entstehen Konflikte und Missverständnisse, die nicht nur Nelsons Liebesglück gefährden, sondern auch die alteingesessene Freundschaft mit Hamza. Verwirrt und überfordert muss er sich durch diese schwierige Phase bringen- ob Marie dabei an seiner Seite sein wird? Erzählt wird darüber, was Jugendliche bewegt, in einer sehr authentischen Sprache, die in dem Alter nun mal nicht immer politisch korrekt, erwachsen oder besonders poetisch ist- es sei denn, sie legen es darauf an. Neben den Perspektivwechseln in den Kapiteln, die allerdings überwiegend aus Nelsons Sicht geschildert sind, werden uns ab und zu noch die Chat-Verläufe gezeigt, die die Distanz zu den Figuren noch mehr verringern. Durch die verschiedenen Charaktere und der Vielseitigkeit ihrer Probleme wird fast jedem/ jeder Identifikationspotenzial geboten. Allerdings hat sich die Autorin viel vorgenommen, sodass jedes Thema nur angerissen wird und die tatsächliche Lösung der Konflikte manchmal verloren geht. Trotzdem vereint der Roman alles, was für Jugendliche relevant sein könnte und das in einer Sprache, die nicht gekünstelt, sondern echt wirkt. Raphaela Brosseron

Nelson ist 15 und lebt mit seiner depressiven Mutter, die deshalb immer wieder in eine Klinik muss, in Hamburg. Sein afrikanischer Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Aufgrund seiner Hautfarbe wurde er mit dem Wechsel in die weiterführende Schule zum Mobbingopfer. Erst seine Freundschaft zu dem coolen Hamza macht dem ein Ende. Die beiden Jungen verbringen ihre Zeit miteinander und fühlen sich als Brüder. Mit Herrn Zimmermann bekommt die Klasse einen neuen farblosen, unsicheren Lehrer. Gleichzeitig kommen auch zwei Mädchen dazu. Barin, ein Flüchtlingsmädchen aus Afghanistan, und Marie, die aufgrund der Scheidung ihrer Eltern von einer Privatschule wechseln musste. Als Nelson die blonde Marie sieht, ist es sofort um ihn geschehen. Er rechnet sich wenig Chancen bei ihr aus, ist aber froh, dass Hamza nicht an ihr interessiert ist. Dann geht es auf Klassenfahrt nach Mecklenburg-Vorpommern. Da auch Marie Nelson toll findet, kommen sich die beiden dort näher. Allerdings ist die junge Liebe vielen Problemen ausgesetzt und es gibt einige Missverständnisse. Da Nelson immer wieder sehr krass und emotional reagiert, gibt es immer wieder Konflikte. Die kurzen Kapitel des Buches werden aus Sicht von Nelson und Marie in einer sehr jugendlichen Sprache erzählt. Hin und wieder gibt es auch eine SMS-Unterhaltung. Mich haben die vielen Vorurteile der jungen Menschen erstaunt. „Schwul“ ist ein Schimpfwort und in einer Szene konnte die Lehrerin sie nicht zur Toleranz gegenüber Homosexuellen bewegen. Das macht mir Angst für die Zukunft dieser Generation, ich hatte angenommen, dass wir solche Denkweisen überwunden hätten. So gefällt es mir, dass sich in dem Buch die Protagonisten verändern und zum Schluss mehr Verständnis aufbringen. Dagmar Mägdefrau

Selma und Anton – Die Geschichte einer langen Freundschaft

Auf dem beige unterlegten Cover sehen wir Selma und Anton. Beide sind alt, Anton sitz im Rollstuhl. Ein farblos gezeichnetes Mädchen steht im Baum, ein Junge winkt aus dem Fenster im Hintergrund ist das Dach einer Synagoge zu sehen. Uroma Selma hat Geburtstag und ihr Freund Anton ist mit seinem Urenkel Tom zu Besuch. Tom spielt gerne mit Miri, Selmas Urenkelin. Als die Vier zusammen sind überreicht Selma Miri ein Geschenk, in der Schachtel ist ein Fotoalbum. Miris Ur-Uropa hat die Fotos gemacht, die dort zu sehen sind. Es beginnt mit spielenden Kindern. Doch bald tauchen Kinder in Uniformen der HJ und des BDM auf und die Kinder erfahren, dass ihre Urgroßeltern kein Mustermädchen oder Musterjungen waren.

mehr oder weniger lesen

Sie entsprachen nicht der Norm, und anhand der Ausschneidebögen mit Ankleidepuppen, wird erklärt, dass es nicht nur Jungen- oder Mädchenspiele oder Kleidung gibt. Anton ging auf eine Schule für Behinderte, denn er saß damals schon im Rollstuhl und Selma musste einen Judenstern tragen. Dieser Stern bedeutet, dass sie jüdisch ist, aber er nahm ihr auch ihre Individualität, nahm ihr ihre Besonderheit. „Wer so auf Menschen schaut, will nicht erkenne, wie sie wirklich sind.“ Die Kinder finden das ungerecht und gemein, die freuen sich an der Farbigkeit der Menschen. Nach diesen Seiten bleibt das Buch leer, denn Selma und ihre Eltern mussten fliehen. Auf der letzten Seite sind ganz viele Menschen unterschiedlicher Hautfarben und Religionen zu sehen, Menschen jeden Alters feiern mit Selma ihren Geburtstag. Ein wundervolles farbiges Fest. Dieses Buch zeigt den Kindern im Kita-Alter, wie wichtig es ist Menschen so zu achten, wie sie sind und nicht nach Äußerlichkeiten, Herkunft und Religion zu gehen. Der Text zeigt sehr einfühlsam und mit viel Liebe, welches Schicksal hinter den alten Leuten liegt und wie sehr sie sich gefreut haben, sich wiederzutreffen. Ich hätte nicht gedacht, dass man dieses Thema so gut und kindgerecht erklären kann. Ich wünsche mir, dass dieses schöne Bilderbuch einen kleinen Samen der Toleranz in die Herzen der Kinder legt. Dagmar Mägdefrau

Was ist Rassismus?

„Rassismus ist, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Lebensweise schlecht behandelt werden.“ - Diese Definition auf der ersten Doppelseite gefällt mir sehr gut. Unter der Klappe „Was bedeutet „Rasse“?“ ist ein Schild zu sehen, dass nur Weißen den Zutritt zum Strand erlaubt. Sicher etwas, was bei Kindern Widerspruch erzeugt.

"Es gibt nur eine Rasse Mensch." ist ebenfalls eine gute Aussage.

Auf der nächsten Seite geht es um unterschiedliches Aussehen, Hautfarbe, Haare und Sommersprossen.

mehr oder weniger lesen

Es gibt viele Gründe, in andere Länder zu ziehen, ein paar Beispiele kann man unter den Klappen finden. „Warum sind Menschen Rassisten?“ Es beginnt damit, dass die Europäer die Welt entdeckten, geht über den Sklavenhandel bis zu alltäglichen Situationen, über die wir oft nicht nachdenken. Dann folgen Beispiele, in denen man über Rassismus sprechen soll und zum Schluss die wichtige Frage „Was können wir tun?“ Dieses Pappbilderbuch mit seinen erklärenden Klappen behandelt dieses im Moment wieder sehr aktuelle Thema auf eine sehr kindgerechte Weise, aber auch mich hat vieles zum Nachdenken gebracht. Dagmar Mägdefrau

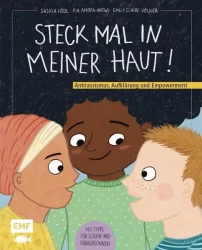

Steck mal in meiner Haut!

Aufgrund der diesjährigen Aktion „Internationale Wochen gegen Rassismus“ habe ich mich besonders mit Kinder- und Jugendbüchern zum Thema beschäftigt und kann deshalb sagen, dass mir dieses Buch besonders gut gefällt.

Das Cover zeigt drei Kinder mit unterschiedlicher Hautfarbe, das Vorwort der Autorinnen erklärt sehr gut nachvollziehbar ihre Intension. „Wir sind alle gleich“ ist die erste Überschrift, zu sehen ist eine Erdkugel und ein Pfeil weist daraufhin, dass „DU!“ dort lebst. Danach geht es an den Strand und die Kinder schützen sich durch Creme gegen den Sonnenbrand, den alle bekommen können, egal welche Farbe ihre Haut hat.

mehr oder weniger lesen

Der Text erklärt, warum die Haut unterschiedlich ist, und in einem zusätzlichen Kästchen ist eine hilfreiche Erklärung für die Großen zu lesen. Auf der nächsten Seite sind viele unterschiedliche Kinderköpfe zu sehen, die alle etwas über sich sagen. „Ich bin Muslima“, „Ich bin Fußballerin“ ist da z.B. zu lesen. Hier finden wir auch die kindgerechte Erklärung zum Thema Rassismus. Einer kleinen Muslima sehen wir auf der nächsten Seite ihre Wut an, weil sie Rassismus erlebt hat. Der Text mit Sätzen wie „Du hast nichts falsch gemacht“ und dem Versprechen „Du bist nicht allein.“ sowie der Text, der sich an die Erwachsenen wendet - „Übernehmen Sie Verantwortung.“ Wichtig ist auch der Rat an Erwachsene, Kinder, die sich mit Rassismuserfahrungen an sie wenden, ernst zu nehmen und sie zu unterstützen. „Du gehörst nur dir“ erklärt Kindern, dass sie nicht einfach angefasst werden dürfen, dass auch unser Haar unterschiedlich ist und egal wie wir es tragen, es sollte nicht zu abwertenden Bemerkungen kommen. Eine Seite ist voller Fische, die alle unterschiedliche Namen tragen. Auch sie sind ein Teil unserer Identität und sie sollten richtig ausgesprochen werden und auf gar keinen Fall durch bekanntere Namen ersetzt werden. Die Seite mit den verkleideten Kindern, die „alle Elsa sein dürfen“, erklärt sehr gut, warum einige Kostüme nicht mehr getragen werden sollten. Ebenso sind viele (Lied)texte rassistisch, „Überlegt gemeinsam, wie ihr damit umgehen könnt.“ Es folgen unterschiedliche Wohnsituationen und auf dem Tisch stehen die unterschiedlichsten Gerichte. Danach geht es um unterschiedlichen Religionen und Gründe, weshalb man seine Heimat verlässt. Blumen werden auf die Stolpersteine, die an Juden erinnern, die im Holocaust umkamen, gelegt. Dazu gibt es eine sehr schön geschriebene Erklärung.

Im Glossar werden die benutzen Begriffe erklärt und ein QR-Code führt zu weiteren Informationen.

Ein Buch, dass nach meiner Meinung in keiner Kita und Grundschule fehlen sollte, da es einfühlsame Erklärungen für Kinder und Ratschläge für die Erzieher*innen/Lehrer*innen beinhaltet. Ich würde gerne 6 Sterne vergeben.

Dagmar Mägdefrau

Rassismus geht uns alle an

Das Cover zeigt Menschen zu Fuß, im Rollstuhl und in einem Auto. Die junge Frau auf dem Dach des Autos hält ein Mikrofon. Auf einer Fahne steht „Deutschland hat ein Rassismus-Problem!“.

Dieses schmale Buch heißt, nach dem Glossar, das die Begriffe erklärt, die Leser*innen willkommen. Hier werden einige Dinge, die das Buch betreffen, erklärt. Unten auf der Seite winken uns viele Menschen zu. Die unterschiedlichen Arten der Diskriminierung werden erläutert.

mehr oder weniger lesen

Der Begriff „Ageismus“, der Benachteiligung alter Menschen, war mir neu, das Gegenteil nennt sich „Adultismus“. Danach geht es um Rassismus gegen BIPoC, also Menschen, die nicht als weiß gelten. Das ist die gängige Selbstbezeichnung. Die schon seit Jahrhunderten geltenden Vorteile für Weiße werden erläutert, danach geht es um den Begriff Hautfarbe und was wir damit verbinden. „Struktureller Rassismus“ zeigt Beispiele, die mir bisher vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Ich habe schon einige Bücher zum Thema gelesen und kann bestätigen „Wissen hilft“. Die unterschiedlichen Arten des Rassismus und gegen wen sie sich wenden, werden danach thematisiert. Nach einem Ausflug in die Geschichte, geht es darum, sich gegen Rassismus einzusetzen. Einige Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen und danach heißt es „Zusammen aktiv werden!“

Ein kleines, preisgünstiges Buch mit vielen wichtigen Informationen.

Dagmar Mägdefrau

Alles anders – Das sind wir!

Auf dem Cover sind viele unterschiedliche Menschen zu sehen. Junge, Alte, einige haben körperliche Defizite und man kann viele Überlegungen anstellen, warum sie gerade so aussehen. Auf der Titelseite taucht die Frage „Weißt du, was Diversität bedeutet?“ auf und das ist auch, nach dem Inhaltsverzeichnis, die Frage der ersten Buchseite.

Was wäre, wenn wir alle gleich wären, gleich aussehen und Gleiches essen würden usw.? Das ergibt eine langweilige, farblose Seite, dem gegenüber steht eine farbenfrohe Seite mit den unterschiedlichsten Menschen.

mehr oder weniger lesen

Eine Weltkarte bestehend aus vielen kleinen Porträtbildern stellt uns einige Menschen vor. Eine Klasse hat Bilder von sich gemalt und die kann man den Personen im Vordergrund zuordnen. „Wie siehst du aus? Wie ist dein Name?“ steht als Aufgabe unten auf der Seite. Danach geht es um Kleidung, die aus den unterschiedlichsten Gründen besonders sein kann. Auch hier geht die Frage „Trägst du besondere Kleidungsstücke zu speziellen Anlässen?“ an den Lesenden. Dann wird aufgezeichnet, dass Jungen und Mädchen alles genauso gut und gerne machen können. Körperliche Unterschiede sind etwas, was uns sehr unterscheidet, einige Menschen haben auch Behinderungen. „…zu allen Menschen freundlich zu sein und Geduld zu haben.“ ist hier das Resümee. „Verschiedene Gehirne“ ist die Überschrift, hier wird erklärt, warum einiges etwas besser können. Weiter geht es mit Kommunikation und wie wichtig es ist, Informationen auszutauschen. Verschiedene Familienformen, Wohnmöglichkeiten und Fortbewegungsarten zeigt die nächste Seite. Aber auch das, was wir essen, unterscheidet sich. „Was isst du am liebsten?“ ist sicher leicht zu beantworten. Es werden auch die unterschiedlichsten Feste gefeiert. Die letzte Seite zeigt uns, wie wir das Zusammenleben verbessern können. „Unterschiede respektieren!“ gefiel mir besonders. Aber man kann auch noch andere Vorschläge machen. Worterklärungen und Anmerkung für Erwachsenen ergänzen auf den letzten Seiten.

Das Buch mit den vielen Bildern, sehr kurzen erklärenden Texten und den kleinen Aufgaben für die Lesenden zeigt sehr gut, wie und warum wir so verschieden sind. Sicher werden sich viele darin wiederfinden und einigen wird klar sein, warum jemand anders ist.

Dagmar Mägdefrau

Einfach anders – Vier Geschichten vom Mut in dir

Nicht immer kommt ein so schönes Buch dabei heraus, wenn Mütter ein Bilderbuch schreiben und gestalten. Sabrina Ziegenhorn ist Mutter von drei Jungen und einer der Jungen ist durch eine Krankheit „anders“. Um allen Mut zu machen hat sie dieses Bilderbuch erschaffen. Auf dem Cover sind die vier Tiere zu sehen, deren Geschichte das Buch erzählt. Es beginnt mit dem Löwen Lino, dessen farbenfrohe Mähne ihm den Spot der Löwin einbringt. Aber der mutige Lino kann die Löwin vor der Hyäne retten und so kann er am Ende „stolz seine bunte Mähne“ tragen.

mehr oder weniger lesen

Mit dem Pinguin Paul geht es weiter. Er muss weinen, weil ihn die anderen Pinguinkinder wegen seiner großen Flügel verspotten. „Sie sind zu groß! Willst du denn fliegen, den weißen Bären gar besiegen?“ Doch als er sie mit Hilfe seiner großen Flügel aus einer gefährlichen Situation befreien kann, bitten sie ihn um Verzeihung. Ein Kranich mit kurzen Beinen, dass ist Karl. Er hält sich von den anderen Kranichen fern. „Bestimmt mag mich keiner, ich bin winzig, bin viel kleiner.“ Doch er irrt sich und die Kraniche laden ihn ein mit ihm zu tanzen. Ein Schwein mit einem graden Schwanz, da lachen alle über Franz. Doch dann taucht Marielle mit dem Ringelschwanz auf, sie ist schön und mag den Streit nicht. Deshalb gehen die beiden zusammen fort. Der Text des Buches in gereimt und schon etwas länger. Das letzte Gedicht hat den Titel des Buches zur Überschrift und Ende „Denn Mut und Liebe, sie sind wichtig. So wie wir sind, sind wir auch richtig.“ Vier Geschichten um Tiere, deren Äußeres anders ist und die trotzdem Akzeptanz erhalten. Reime und schöne Bilder ergänzen sich hier zu einem schönen Bilderbuch mit einem wichtigen Thema. Dagmar Mägdefrau

Alle da! – Unser kunterbuntes Leben

Kunterbunt und fröhlich ist schon das Cover mit den verschiedensten Menschen, die hier zusammen feiern. Am Beginn des Buches stehen die „Ersten Menschen“ und die stammen aus Afrika. Unter ihnen sind viele andere Gesichter zu sehen, die alle unterschiedlich aussehen.

Anhand kleiner Bilder sehen wir, was Menschen alles tun. „Immer wieder gehen Menschen woanders hin“ zeigt viele mögliche Grunde an. Am Beispiel von Samira aus Syrien sehen wir warum und wie sie ihre Heimat verlassen hat.

mehr oder weniger lesen

Aber es gibt auch andere Beispiele, so gingen Natalias Vorfahren nach Russland, ihre Eltern kamen zurück nach Deutschland, wo sie geboren wurde. Eine große Palästinenser-Familie wohnt verstreut auf der ganzen Welt. Kinder in einem Stuhlkreis sagen in ihrer Sprache „Guten Morgen“, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, denn es gibt 6.500 verschiedene Sprachen. Einige Kinder sprechen schon mehre Sprachen, aber oft können Erwachsene, die aus dem Ausland kommen noch nicht richtig deutsch. Einige Gründe werden hier genannt.

Aber Kinder können oft auch ohne gemeinsame Sprache miteinander spielen, auch die unterschiedlichen Feste kann man miteinander feiern. Von Vorurteilen und wie sie entstehen können, lesen wir auf der nächsten Seite. Manchmal entstehen dadurch Ängste, „Am besten verschwindet die Angst, wenn man sich kennenlernt…“ So zeigt die letzte Doppelseite einen sommerlichen Platz mit vielen verschiedenen Menschen.

Zum Schluss kann man einen Fragebogen ausfüllen und sich der eigenen Identität bewusst werden.

Vielleicht sollten sich einige Erwachsene dieses einmal anschauen, sie können viel davon lernen. Dank der comicartigen Bilder macht das Lesen besonders viel Spaß.

Dagmar Mägdefrau

Mein Schatten ist pink

Der Junge(?) auf dem Cover hat einen pinken Schatten, der wie eine Tänzerin im Tütü aussieht. So erfahren wir, dass Schatten von Männern immer blau sind, doch der Junge weiß, seiner ist anders. Er berichtet weiter von seinem Schatten, der Ponys und Prinzessinnen mag. Das Bild zeigt ihn wütend darüber nachdenkend mit einem fröhlichen pinken Schatten im Hintergrund. Wenn er wirbelnd durchs Haus tanzt, kommt sein Vater mit seinem großen blauen Schatten und sagt „Das geht vorüber“.

mehr oder weniger lesen

Als auf der Schuleinladung „Lieblings-Outfit!“ steht, zieht er sein hübsches gelbes Kleid an. Erstaunlicherweise haben alle anderen Kinder, auch das Mädchen im Vordergrund, blaue Schatten. Da die Kinder ihn wortlos anstarren, rennt der Junge nach Hause. Als Papa ins Zimmer kommt, trägt er ein pinkes Kleid. Aus dem Ausschnitt kommen die Brusthaare und er trägt einen Schnurrbart und sein Schatten ist blau. Einfühlsam geht er auf seinen Sohn ein und berichtet von anderen aus der Familie.

Allerdings find ich, dass hier immer die Schatten zum dargestellten Geschlecht passen. Ich hätte der kleinen Tänzerin, die Physik liebt, eher einen blauen Schatten gemalt. Als Vater und Sohn zurück in die Schule gehen, tritt der Junge selbstbewusst in den Raum „Jeder ist, wie er ist.“ Und findet schnell einen Freund.

Ich habe in meiner Beschreibung immer von einem Jungen gesprochen, weil die Abbildung einen Jungen darstellt. Sicher kann man das auch anders sehen. Ich finde, das Buch zeigt in schönen Bildern und verständlichen Worten, dass wir nicht immer so fühlen, wie wir nach außen wirken. Ein mutiges Buch zu einem aktuellen Thema.

Dagmar Mägdefrau

Der Katze ist es ganz egal

Leo, den seine Eltern als Junge kleiden, fühlt sich nicht wohl als Junge, er möchte lieber eine Jennifer sein, denn so fühlt er sich. Als er das seiner Familie erklärt, nimmt sie ihn nicht ganz ernst, anders als seine Freunde. Anne und der dicke Gabriel können ihn/sie verstehen und sie unterstützen ihn/sie. Selbst seine Lehrerin geht lieb auf ihn ein, möchte aber die Eltern sprechen.

mehr oder weniger lesen

Die schwangere Mutter unterstützt Jennifer ebenfalls, nur der Vater hält die Entscheidung seines Kindes für eine Marotte, so streiten die beiden und Jennifer geht ohne Abschied los. Anne und Gabriel wollen mit Jennifer nach H&M, um das gewünschte Kleid zu kaufen, doch dann geht Jennifer vor der Schule in das Mädchenklo und trifft dort auf Stella. Sie hat einen rasierten Kopf und ist ein Schlüsselkind. Die beiden ziehen sich bei Stella um und so kommt Jennifer unerwartet an ein Kleid. Zusammen gehen sie los und erleben einiges.

Das Buch geht sehr anschaulich und behutsam mit dem Thema „Mädchen mit Penis“ um, man spürt die Liebe aller Beteiligten und besonders gut gefällt mir der Vater, dem das Kind wichtiger ist als sein Geschlecht. Am Ende muss der sture Papa sich entscheiden.

Der Titel ist für mich etwas verwirrend, denn die Katze kommt nur ganz kurz in dem Buch vor. Ungewöhnlich ist die Lösung wie mit den österreichischen Begriffen umgegangen wird, im Text weist ein Pfeil auf das in Deutschland gebräuchliche Wort hin. „Naschlade = Schublade voll Süßkram“.

Ein Buch, dass Mut macht, zu sagen, wenn sich etwas nicht so anfühlt, wie es nach außen scheint. Ich hoffe, es wird noch viele Leos geben, die sich trauen zu sagen, dass sie lieber eine Jennifer wären.

Was mich allerdings sehr wütend gemacht hat, ist, dass der Freund immer nur der dicke Gabriel hieß, auch Jennifer nennt ihn so „Du bist die beste Freundin, die man haben kann, und der dicke Gabriel auch.“ Ich kann Ihnen versichern, dass sowas einer dicken Frau weh tut.

Dagmar Mägdefrau

Die Verknöpften

Auf dem Titelbild sieht man die vier Kinder, von deren Schicksal dieses Buch erzählt. Die Kinder hat die Autorin mittels ihrer Fantasie zum Leben erweckt. Ihre Lehrerin Fräulein Hirschberg hat ein reales Vorbild, Else Hirsch, an die in Bochum ein Stolperstein erinnert.

Leon lebt bei seiner alten Oma und wird auf dem Schulweg von Hilterjungen angegriffen. Da Minna sich verabschiedet hat, wird nur Lieselotte hilflose Zeugin dieses Vorfalls. Die drei Kinder gehen auf die jüdische Schule und die Lehrerin Fräulein Hirschberg ist zwar streng, setzt sich aber liebevoll für ihre Schützlinge ein.

mehr oder weniger lesen

Lieselottes Eltern haben einen Stoffladen und ihre Mutter darf nur noch für die jüdische Kundschaft nähen. Auch Lieselotte kann schon gut nähen, so hat sie für ihre Freundinnen Armbänder mit ihren schönsten Knöpfen genäht. Denn Minna und Lieselotte treffen sich immer noch heimlich mit Hildegard, obwohl für sie der Kontakt zu den jüdischen Mädchen verboten ist. Die Drei nennen sich nach den Armbändern die Verknöpften und versprechen sich immerwährende Freundschaft.

Mit Lieselotte und ihren Eltern erleben wir die Pogromnacht mit all ihren Auswirkungen. Sehr eindringlich wird Lieselottes Angst geschildert, als sie die Zerstörung des Geschäftes und der Wohnung, hinter einem Vorhang versteckt, miterleben muss.

Das erste und letzte Kapitel spielt im Jahr 1942 und berichtet vom Schicksal Fräulein Hirschbergs, das sie nach Riga verschlagen hat. Die restliche Geschichte ist 1938/39 in Bochum angesiedelt und erzählt sehr lebhaft von den Kindern, ihren Familien und der Schule mit ihren Lehrern.

Das Buch bietet eine sehr gut geschilderte neue Facette der Judenverfolgung, die schon für Zehnjährige verständlich, die Ängste fühlbar macht. Mich hat das Buch sehr bewegt und dazu haben auch die wunderschönen zarten Bilder beigetragen.

Dagmar Mägdefrau

Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß

Mimi wird in der DDR groß, in einer Kleinstadt in Brandenburg. Sie erzählt uns von ihrer Schule und ihrem Freund Oliver, mit dem sie am Nachmittag angeln geht. Mimis Mutter ist Lehrerin und eine überzeugte Kommunistin. Mimis Vater ist eigentlich Verkäufer, aber aufgrund seiner Krankheit meist zu Hause. Mimis Oma stellt Mimi ein Zimmer in ihrer Wohnung zur Verfügung, als der kleine Bruder geboren wird. Mimi beschreibt keine Idylle, es wird viel getrunken, so kommt es auch, dass sie mit Oliver, der sich später Hitler nennt, die Schnapskirschen isst.

mehr oder weniger lesen

Erstaunt war ich über die Brutalität, die hier schon an der Tagesordnung war. Da wurden in bestimmten Straßen Kinder wie Mimi mit Flaschen beworfen.

Erst auf Seite 80 tritt Honecker endlich zurück und die Situation in der Stadt wird dadurch nicht entspannter. Umgehend bilden sich Nazigruppen, die Zecken, die Mimi jagen. Erstaunlich, wie schnell diese Glatzen das Bild der Stadt prägen. Allen voran Oliver, jetzt Hitler.

In dem Buch wird viel geraucht und gesoffen, später kommen auch andere Drogen dazu. Hitler ist da ganz groß im Geschäft. Mimi distanziert sich zunächst auch äußerlich, färbt sich die Haare und entwickelt einen anderen Musikgeschmack. Später versucht sie, sich zu verstecken, gleicht sich äußerlich an und zieht nach Berlin, sie hat Angst ihren kranken Vater zu besuchen, weil es in ihrem Freundeskreis immer wieder zu Überfällen der Nazis kommt.

Das Buch macht Angst, natürlich hat man zunächst Angst um Mimi und ihre Freunde, aber die ganze Situation beängstigt mich. Wie können junge Leute in den 1990er Jahren einfach solche Gewalt ausüben und sich als Nazis bezeichnen?

Angesichts der Vorfälle in Chemnitz oder Halle befürchte ich nach dieser Lektüre, dass es viel mehr Nazis gibt, als ich für möglich gehalten habe. Besonders die Gewaltbereitschaft dieser jungen Menschen entsetzt mich. Mimi musste um ihr Leben fürchten und ich fürchte mich mit ihr um unser Land. Ein wichtiges Buch, wenn mir das Lesen auch an manchen Stellen die Luft nahm und ich die Angst spüren konnte.

Dagmar Mägdefrau

Bus 57

Schon auf dem Buchrücken kann man lesen, dass Sasha, ein agender Weißer, der gerne Röcke trägt, und Richard, ein Afroamerikaner, der schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, in der Buslinie 57 aufeinandertreffen. Animiert durch seine Freunde hält Richard ein Feuerzeug an den Rock des schlafenden Sasha. Der Fall ging 2015 durch die Presse und Dashka Slater nahm diesen Artikel zum Anlass, diesen Fall zu recherchieren.

Sasha, der als Luke geboren wurde, identifiziert sich als nicht einem gestimmten Geschlecht zugehörig, also als Agender oder Neutrois. (Mein Word gibt beide Worte als Fehler an!) In dem Kapitel „Gender, Geschlecht, Sexualität, Romantik: ein paar Begriffe“ lese ich einige, mir bisher nicht bekannte Begriffe bzw. Begriffe, ich bislang nicht einordnen konnte.

mehr oder weniger lesen

„Genderqueer/Nichtbinär – Geschlechtsidentität passt nicht richtig in das Zweiersystem männlich/weiblich.“ Oder „Greysexuell – empfindet nur gelegentlich sexuelle Anziehung, meist aber nicht.“ Sasha hat sehr aufgeschlossenen Eltern und besucht eine Privatschule, in der die Mitschüler ihn voll akzeptieren. Auch als er sich entscheidet, Röcke zu tragen, nimmt keiner daran Anstoß. Aufgrund des Alperger-Syndroms wird Sasha als sehr schüchtern beschrieben, er hat aber einen Freundeskreis und alle zusammen spielen ein sehr kreatives Spiel, bei dem 1001 leere Karten mit Spielanweisungen gefüllt werden müssen.

Richard lebt im armen Teil von Oakland, geht auf eine öffentliche Schule und war aufgrund einer Straftat schon in einer betreuten Wohngruppe untergebracht. Seine Mutter und auch eine pädagogische Kraft, die selbst eine bewegte Vergangenheit hat, und zur Ersatzmutter für viele Schüler wird, bemühen sich um den Jugendlichen. Er ist fröhlich, albert herum und macht gerne Streiche, ist sehr einfühlsam und kann gut auf andere eingehen. Dann gibt es diesen Moment, wo Richard einfach die Auswirkungen seiner Tat nicht bedenkt. Er zündet den duftigen Rock an und Sashas Leben besteht lange Zeit aus Schmerzen. Da es Videoaufnahmen der Tat gibt, wird Richard schnell verhaftet. Der zweite Teil des Buches befasst sich mit der Justiz der USA bzw. des Staates Kalifornien. Richard wird zunächst nach Erwachsenenrecht angeklagt, obwohl er erst sechzehn ist. Dieser Teil ist kompliziert zu lesen und macht mich als Leser wütend, weil es so ungerecht ist, wie mit Richard verfahren wird.

Gerade in der Situation, wo wir wieder erleben, wie rassistisch unserer Gesellschaft ist, zeigt sich in diesem Buch, dass Menschen, die nicht der binären Norm entsprechen, noch häufiger unter der Intoleranz der „Normalen“ zu leiden haben. Das Buch benutzt immer das Gender* und für mich unbekannte Pronomen, wie sier und sieren statt sie/er oder ihrer/seiner. Unter „Nichtbinär-Wiki“ habe ich aber auch andere Möglichkeiten gefunden. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis sich unsere Sprache verändert.

Ein interessantes Buch zu einem Thema, das in unserer Zeit immer mehr an die Öffentlichkeit dringt und über das ich bisher wenig Informationen habe.

Dagmar Mägdefrau

Du nicht!

Die drei Pinguine spielen zusammen, als Kautschuk, eine Robbe, auftaucht. Die vier Freunde spielen begeistert miteinander, zumal der Neue immer wieder tolle Ideen hat, was man machen kann. Zudem ist er immer gut gelaunt und hatte eine besondere Art zu lachen.

mehr oder weniger lesen

Obwohl sie immer zusammen spielen, spricht Kautschuk nicht und als er eine Nase für einen Schneepinguin bringen soll, stellen die drei Pinguine fest, dass er sie nicht versteht. Ja, sie stellen fest, dass Kautschuk anders ist als sie. Sie machen sich lustig über ihn und er verschwindet. Weil er ihnen fehlt, machten sie sich auf den Weg, um ihn zu suchen. Am Ende spielen die Vier wieder zusammen.

Die Texte sind kurz, die Bilder einfach gestaltet, die Aussage ist leicht zu erkennen.

Dagmar Mägdefrau

Sorum und Anders

„Sorum ist groß, Anders ist klein. Sie ist aus Watte, er ist aus Stein.“ so beginnt das Bilderbuch von Sorum und Anders. Zwei, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten.

Selbst beim Schlafen gibt es keine Angleichung „Anders ist müde, Sorum ist wach. Er schläft im Stehen, sie lieber flach.“ Aber trotzdem sind sie ständig zusammen und haben ihren Spaß.

mehr oder weniger lesen

„Sorum sein ist voll okay. Anders sein, tut auch nicht weh.“ steht auf der letzten Seite und das ist eine Quintessenz, der ich voll zustimmen kann.

Das Buch hat dicke Pappseiten und die Bilder sind klar und sehr einfach gezeichnet. Alles wirkt bunt und fröhlich, mit viel Dynamik.

Ein wunderschönes Buch über die „Anderen“, ganz liebevoll gemacht. Da bin ich richtig begeistert und möchte das Buch für alle Kinder empfehlen. Denn natürlich ist es ein Buch über Inklusion, aber es will uns nicht belehren.

Dagmar Mägdefrau

Der schaurige Schusch

Auf dem Doggelspitz wohnen bisher nur das scheue Huhn, der bockige Hirsch, die garstige Gans, das maulige Murmeltier und der Party-Hase. Als sie hören, dass der Schusch auch dort hinziehen wird, machen sich die Tiere die tollsten Gedanken, wie gefährlich und furchtbar dieses, bisher unbekannte Tier wohl sein wird.

mehr oder weniger lesen

Dann lädt der Schusch zu seiner Einweihungsparty ein und nur der Party-Hase traut sich dort hin. Die Freunde warten stundenlang, bis der Party-Hase die Türe öffnet. Und da sehen sie den Schusch zum ersten Mal. Er ist klein und niedlich, nicht groß und zottelig, stinkt nicht nach nassem Hund, klaut keine Eier und isst auch keinen Hasenbraten. Das einzige Vorurteil, das sich bestätigt, ist: Er küsst wie ein Wilder.

Da treiben sich einfach verrückte Gestalten rum in diesem Buch, trotzdem zeigt es auch, wie Vorurteile sich entwickeln und sich oft, durch das Kennenlernen des Fremden, in Luft auflösen.

Dagmar Mägdefrau